浅谈DMA分区漏损管理4:DMA分区模型的核心算法【腾越科技】

上一篇我们讨论了随着自动化程度提高时,如何保证工程师和管理者经验不被冲淡的问题。今天我们利用夜间最小流量数据分析来讲解下这个问题,这里面的技术与专业判断可以说缺一不可。

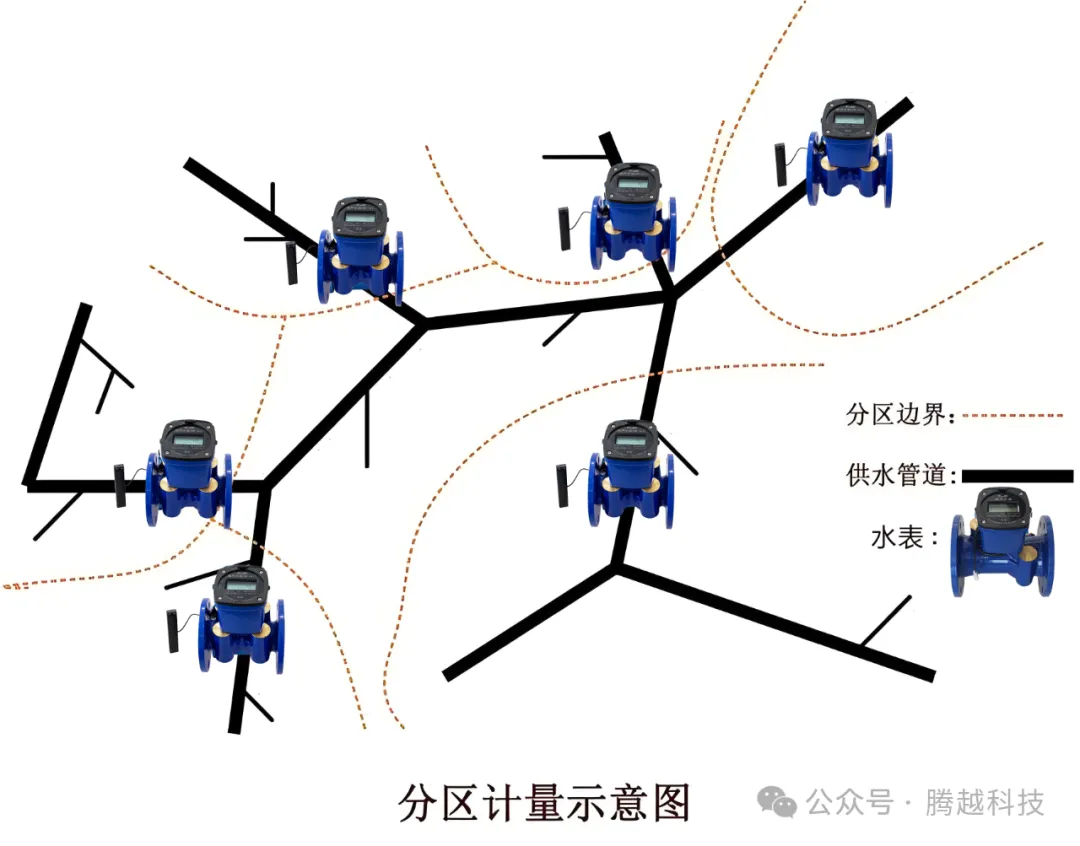

说到管网漏损,在有成百上千个分区计量区DMA的情况下,如何准确识别高漏损区域优先处理?夜间最小流量MNF是个关键指标。夜间最小流量MNF是指在一个DMA内,通常在凌晨用水最少的时段(如2-4点)记录到的最低总流量值。但需要纠正一个常见误解:这个最低流量并不完全等于漏水量。因为即使在深夜,最低水流读数里还可能混着正常用水。

MNF主要由两部分构成:真实管网夜间漏损和用户合理夜间用水量。医院、24小时场所甚至居民夜间少量用水都会包含在内。因此必须从中剥离出LNC(用户合理夜间用水量)才能得到较纯粹的夜间漏损量。估算LNC不是光靠流量计读数能解决的,需要结合DMA内用户类型(居民/非居民比例、数量)、历史数据和用水模式经验,才能估算出较为准确的MNF流量。接着再用MNF减去LNC,就能得到相对纯粹的夜间漏损流速。另外,在机械供水(夜间可能停水或低压)系统中,用户行为不同(如存水),MNF评估漏损的可靠性会降低。

所以,即使自动化系统能监测到MNF,区分估算LNC仍需人的分析判断和经验。知道了夜间漏损流速,管理者更关心全天漏损总量,毕竟白天压力通常更高,漏损更大,这就得考虑压力对漏损的影响了。N1值就在这里用上了,压力是影响漏损量的关键因素。N1值就是用来描述漏损量与压力之间的关系,举个例子,漏损量用L表示,压力则用P表示,它们之间关系的指数就是N1。简单来说就是L大致上正比于P的N1次方。这个N1值的大小就反映了DMA里的漏损点对压力变化的敏感程度。可以这么理解,如果漏点主要是管道上腐蚀造成的小孔洞,这种漏点相对比较刚性,压力变化时漏水面积变化不大,N1值可能较小。但如果漏点是管材裂缝或接口松动,那压力增大时缝隙可能会被撑大,漏水量就会急剧增加,这种情况下N1值就较大(接近1.5甚至更高)。因此,搞清楚DMA的N1特性非常重要。这就好比家里水龙头没拧紧滴水,水压高低对漏量影响不大(N1小);像胶圈坏了呲水,水压稍高漏量就剧增(N1大)。所以不能简单认为压力降一半漏损就少一半。

更科学的检测方法是通过现场阶梯测试,夜间人为逐步改变DMA入口压力,观察流量变化,计算出符合该区域实际的N1值。有了准确的N1值,一方面能在进行压力管理(如调低夜间压力)时更准确预测节水量,另一方面能更可靠地将夜间低压下的漏损流速推算成全天总漏损量。先测得MNF,估算并减掉LNC得到夜间纯漏损流速,确定关键N1值;结合全天压力变化数据和N1值推算出全天总漏损水量。

这里还涉及到一步,如何将夜间几小时的漏损率变成全天总量?这通常需要一个转换步骤,这就用到日转换因子。它考虑了全天压力波动模式等因素,将夜间稳定时段算出的漏损率合理放大或推算成24小时总漏损水量(立方米/天)。最终得到的是可修复漏损水量的估算值。管理者据此才能在众多DMA间比较排序,识别问题最严重区域,制定针对性漏损控制策略。

当然,这些复杂计算分析现在通常由专业漏损管理软件平台完成。今天我们理顺了利用夜间流量评估DMA漏损的逻辑链:从MNF开始,剥离LNC,抓住N1这个关键值,再通过RDF转换,最终得到决策数据。回到文章开头的问题:即使有自动化平台模型计算,但理解MNF、LNC、N1值、RDF等指标背后的物理意义,判断数据质量和可靠性,决定后续行动,最终仍需工程师和管理者的专业知识、经验与判断力。

我们今天讨论了压力变化对现有漏点流量的影响(N1因子)。那么,剧烈的压力变化(如水锤)对新漏点产生频率(如爆管频率,有时称为N2因子)可能有什么影响?思考这一点,特别是从“漏多少”延伸到“为什么会漏”,对于制定更长远、更主动的管网维护和漏损控制策略至关重要。

腾越科技作为专业的智能水表厂家,我们致力于提供高质量、高性能的智能水表产品。我们的产品经过严格的质量把控,确保在每个环节都能满足客户的需求。如果您对物联网水表感兴趣,欢迎联系我们的专业团队,电话:0518-85916595,微信:18082389890,我们期待与您携手共创智慧水务的美好未来。

网站地图

网站地图 在线留言

在线留言 收藏本站

收藏本站